в письме своему любимому учителю

Павел Петрович Чистяков (1832−1919) часто рассказывал своим ученикам, как приехал в Петербург пареньком из Тверской губернии с единственным желанием — стать художником. Закончив Академию с несколькими золотыми медалями, он отправился в так называемую «пенсионерскую» (оплачиваемую Академией) поездку по Европе. Вернувшись на родину в 1870 году, получил звание академика за картину «Римский нищий», которая к тому же была очень благосклонно встречена на Всемирной Выставке в Лондоне. В 1872 году Чистяков стал адъюнкт-профессором Академии, что подразумевало лишь педагогическую деятельность и полностью исключало возможность принимать участие в делах учебного заведения.

В.Е.Савинский «Портрет П.П.Чистякова», 1881

Система преподавания Чистякова

Надо сказать, что Чистяков был меток в выражениях, и его комментарии били «не в бровь, а в глаз». В памяти студентов навсегда остались его знаменитые афоризмы — ироничные, колкие, насмешливые:

«У Вас чемоданисто» или «Ну и чемодан!» — указывал профессор на неуклюжий, грубый рисунок с неумелой лепкой формы и полным отсутствием вкуса. «Верно, да скверно» или «Так натурально, что даже противно» и затем пояснял: «Не надо стараться написать всё точь-в-точь, а всегда около того, чтобы впечатление было то самое, как в природе».

«Большой талант — но художник не выйдет».

«Когда рисуешь глаз, смотри на ухо» — не сразу ученики понимали всю премудрость замечаний своего учителя, но запоминали их, и со временем начинали понимать суть высказываний мастера.

В.Е.Савинский «Портрет П.П.Чистякова», 1881

П.П. Чистяков

Серов вспоминал о том, что учитель так образно объяснял законы искусства, что сразу становилось понятным, насколько глубоки должны быть знания анатомии для работы с натурой: «Вы подходите с учениками к статуе Гермеса; такая статуя, как широко вылеплена, как просто. Эта полная силы и молодости рука… а возьмите свечку, осветите свечку сбоку, и на этой дивной, по-вашему широко исполненной руке, вы в запястье увидите почти все косточки, на тыльной части кисти увидите сухожилья и между ними едва намеченную, но точной формы жилку».

В.Серов «Дискобол», рисунок в классе гипсовых фигур, 1882

«Русская тройка» – Репин, Поленов и Суриков

«Он — наш общий и единственный учитель», — не раз говаривал Репин. И Чистяков горд был тем, что одними из первых его учеников были Репин и Поленов. Много лет спустя он писал: «Поленов, Репин по окончании курса в Академии брали у меня уроки рисования. То есть учились рисовать ухо гипсовое и голову Аполлона. Стало быть, учитель я неплохой, если с золотыми медалями ученики берут уроки рисования с уха и головы, да надо же было сказать новое в азбуке людям, так развитым уже во всем».

Васнецов

Любопытное свидетельство отношений между Чистяковым и Васнецовым оставил В.Стасов. Их знакомство произошло в 1870 году, когда Чистяков вернулся из пенсионерской поездки (в то время Васнецов уже два года учился в Академии). Чистяков сразу же отправился в Академию смотреть программные эскизы — будущие академические работы учеников: «Чистяков начал жадно их просматривать: он хорошо знал, что в «программе» живо сказывается художественный почерк, техническое уменье воспитанника. А Чистяков ничем так не интересовался, как состоянием художественной школы в России и ее ближайшим будущим.— Здорово!.. Здорово!.. — восторженно приговаривал этот темпераментный человек, останавливаясь то у одного, то у другого эскиза. Нет, положительно здорово, сколько жизни и наблюдательности! В мое время так не делали!!!

Особенно долго стоял Чистяков у одной работы — «Княжеская иконописная мастерская». — Это был, — вспоминал Стасов, — большой рисунок карандашом, что-то совершенно особенное и самостоятельное, а главное — национальное, совершенно не похожее на обыкновенные академические программы. Спрашивает: чья эта работа? Говорят: Васнецова. Он еще такой фамилии не слыхал. Это был кто-то совсем новый для него… «.

Чистяков попросил профессоров познакомить его с Васнецовым и при первой встрече очаровал его полностью, он так восхищался его работой: «Как он мог передать немое восхищение князя иконой… так уловить трепет и дыхание той эпохи, воскресить жизнь седого Киева… выразить животворный светоч бессмертного искусства, горевший еще в те времена?». Васнецов не знал, что и ответить. Он только стоял, благодарно тронутый этой сердечной теплотой, этим вниманием, никогда еще никем не проявленным так глубоко. Он и сам не ведал, что в его композиции столько достоинств».

Правда, Чистяков заметил, что рисунок у него хромает, умение передать фактуру вещи — слабовато, и дал совет: «Принимайтесь-ка за форму». Преодолевая застенчивость, Васнецов приходил к Чистякову, как с старшему брату — его доброжелательное отношение вызывало доверие, а часы занятий приносили столько удовольствия… Наставник изучал его работы, приговаривая: «Если художник пишет, например, голову в профиль, то должен делать так, чтобы чувствовались и невидимые ее части».

«Павел Петрович был враг шаблона, — вспоминал Васнецов. — Он никогда не держался единой для всех программы. Наоборот, он каждому отдельно умел указать дорогу к дальнейшему индивидуальному развитию. Он был посредником между натурой и учеником, ничего не навязывая, и каждый, уразумевший его взгляд, чувствовал под ногами прочную почву».

В.Васнецов «Голова крестьянина», 1878

Серов и Врубель – редкостные дарования

чтобы ученик исполнял закон».

В 1880—1885 годы Серов учится в Академии художеств и в частной мастерской Чистякова, беспрекословно следуя наставлениям своего наставника. «Помня вас как учителя, я считаю вас единственным (в России) учителем вечных, незыблемых законов формы, чему только и можно учить» — писал он Чистякову в 1908 году. Как-то Чистяков поведет своих новых учеников на выставку, остановившись у портрета Серова, и разглядывая его, скажет: «Глядит!» — в этом одном слове учителя смешаются и восхищение, и похвала, и гордость за своего ученика.

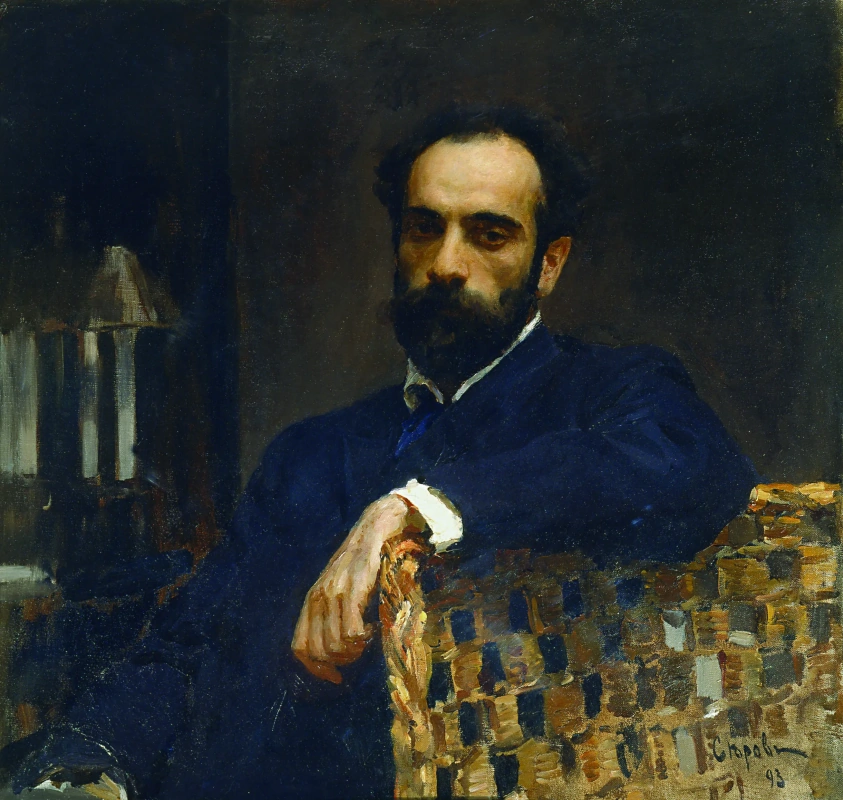

В.Серов «Портрет художника И.И.Левитана», 1893

Три года Нестеров проучился в Академии и вернулся в Москву, «ничему не научившись». А потом через несколько лет он увидел в Абрамцеве «удивительный портрет чистяковца Серова „Верушки Мамонтовой“…портрет поразил меня, восхитил, перед ним было над чем задуматься, и я сильно задумался… Я решил, что я неуч, что я должен переучиваться и идти за этим ни к кому другому, как П.П.Чистякову». Но в это время к А. Прахов предложил Нестерову работу во Владимирском соборе в Киеве, и, увидев «что там натворил Васнецов» (еще один чистяковец), Нестеров принял приглашение профессора. Вскоре все-таки произошло сближение Нестерова и Чистякова.

В.Серов «Девочка с персиками» (Портрет В. Мамонтовой), 1887