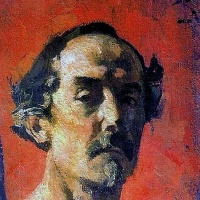

Советский живописец и график. Сын купца. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1883‒1886) у И. М. Прянишникова и В. Е. Маковского; преподавал там же (1903‒1917) и во Вхутемасе (1918‒1923). Член Союза русских художников (с 1903), передвижник (с 1915), один из организаторов ЛХРР. В жанровых композициях 1890-х годов, посвящённых быту крестьян и городских низов, был близок передвижникам социальной весомостью и зрительной убедительностью образов. Как портретист М. эволюционировал от свободной, динамичной живописи «Автопортретах (1901, Третьяковская галерея) к строгой, графичной манере 10‒20-х годов.

Родился в Москве 22 сентября (4 октября) 1859 в семье фабриканта. Занимался в Училище живописи, ваяния и зодчества (1883-1886), где среди его наставников были И.М.Прянишников и В.Е.Маковский. Жил преимущественно в Москве. Был членом "Товарищества передвижников" (с 1913), а также "Союза русских художников".

Для его живописи конца 19 — начала 20 вв. характерно "передвижническое" бытописание (Подруги, 1893), порой социально-критическое (По этапу, 1890; обе — в Третьяковской галерее). Черты модерна резче проступили в его экспрессивных портретах (Автопортрет, 1901; М.В.Нестеров, 1913; К.Ф.Юон, 1914; оба последних — пастель; все — в Третьяковской галерее). Еще более ярким новатором он выступил в своих декоративно- прикладных работах. Иллюстрировал Сказку о царе Салтане и Руслана и Людмилу А.С.Пушкина (1898), оформлял постановки Московской частной русской оперы С.И.Мамонтова (Илья Муромец В.С.Серовой, 1899; Кащей Бессмертный Н.А.Римского-Корсакова, 1902), в 1901-1903 работал в имении княгини М.К.Тенишевой "Талашкино" под Смоленском, разрабатывая дизайн мебели и утвари для организованных ею мастерских художественной резьбы. По его эскизам были выстроены и украшены "Теремок", театр и Спасская церковь-усыпальница в Талашкино (1901-1903), музей "Русская старина" в Смоленске (1904-1905), дом Перцова в Москве (1910, совместно с архитектором Н.К.Жуковым). "Русский стиль", объединяющий все эти работы — декоративно-прикладные и архитектурные, — красочно-ярок, пластичен, тесно связан с орнаментикой крестьянского фольклора.

После октябрьского переворота Малютин, крайне критически относившийся к "левому" авангарду, примкнул к молодым художникам-традиционалистам, став одним из организаторов АХРР (1922). В поздние годы демонстрировал незаурядное живописное мастерство (портрет Д.А.Фурманова, 1922; Обед артели, 1934; обе — в Третьяковской галерее), но его замечательный талант оформителя оставался невостребованным. Долгие годы (1903-1923) работал как педагог — в училище, которое окончил сам, а также во Вхутемасе (Высшие художественно-технические мастерские).

Умер Малютин в Москве 6 декабря 1937.

-

Работы понравились5 пользователям

- Работы в 11 подборках